一家三人被蜱虫咬伤两人丧命

(一)导语

夏天到了,户外活动的人越来越多,大家出行时多会选择树木、草丛较多的阴凉处躲避太阳,但在外游玩或者进行农耕的户外活动时要警惕一种可以致病甚至危及生命的蜱虫。近日,家住江苏盱眙铁山寺附近的宋先生(化姓)一家可谓是祸不单行。先是5月底6月初,小舅子和岳母先后被蜱虫咬伤后因为在当地医院迟迟未能确诊,多器官衰竭而病重不治,令全家沉浸在巨大的悲伤之中。可谁知在宋先生为岳母处理丧事的过程中,裸露在外的右小臂也不小心被蜱虫咬了一口,这让他也在鬼门关走了一遭。在南京鼓楼医院感染科医护人员半个多月的全力抢救和精心护理下,宋先生才脱离了危险,于今日康复出院。

小小蜱虫究竟是什么?咬一口怎么还会致命?

(二)为什么蜱虫叮咬后会生病呢?

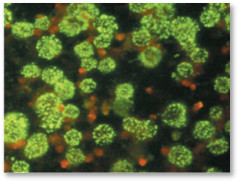

原来,蜱虫体内有一种可怕的病毒,叫发热伴血小板减少综合征病毒(也称新型布尼亚病毒),这种病毒可以通过蜱虫叮咬而传播给人,引起发热伴血小板减少综合征。值得一提的是,这个病是首先在中国发现的。

发热伴血小板减少综合征病毒在显微镜下

1、地域性

目前,发热伴血小板减少综合征在国内的流行主要分布在江苏、安徽、河南、山东、湖北、河北、辽宁等多个省份,当然,主要集中在以上省份的山区、丘陵和森林地带的农村地区,而发病的人群,主要是经常在户外劳动或热衷野外运动的人。除了在中国,邻近的日本、韩国、朝鲜等国家和地区,也有很多的病例报道。而南京鼓楼医院目前接诊到的约160例发热伴血小板减少综合征患者大都来自江苏和安徽交界处的农村地区,如盱眙、滁州、明光等地

2、季节性

发热伴血小板减少综合征有一个很大的特点是呈现季节性的发病。发病季节绝大多数在5-11月,5-7月为主要高峰期,9月份为次高峰期,不同地区可能略有差异。原因是蜱虫在这个季节范围里会大量生长、繁殖并在野外环境中活动,同样,这与人群也会在这个季节广泛地开展生产劳动以及户外活动有关。今年4月份以来,南京鼓楼医院感染科已经收治了17例发热伴血小板减少综合征的患者,其中有两例患者因为到院太晚、病情过重,经抢救无效死亡。

被蜱虫叮咬后,人最短在2-3天后发病,也有会在1个月左右起病,通常1-2周左右。发热伴血小板减少综合征一旦起病,最典型的病程可分为发热期、多器官功能衰竭期、恢复期三个主要的过程。大多数人会表现为急性发热,体温一般在38.0 ℃以上,伴有畏寒、食欲不振、乏力、肌肉酸痛,早期以恶心、呕吐、腹痛、腹泻等消化道症状为主,部分患者有出血倾向,表现为皮肤瘀点瘀斑、牙龈出血、球结膜出血,少数患者病情危重,可出现意识障碍、肺出血、脑出血、消化道出血等,可因休克、呼吸衰竭、弥散性血管内凝血等多器官功能衰竭而死亡。重症患者多合并神经、精神症状,预后较差。

该病病死率达12.7%-32.6%,而且目前尚无有效的治疗方法,仅有对症支持治疗。老年患者、合并基础性疾病者、治疗不及的患者往往到院后往往病情偏重,预后较差。但大多数患者经早期、及时、积极治疗后一般预后良好。少数患者可遗留神经系统后遗症。

(三)高发季如何预防蜱虫咬伤?

首先,应尽量避免在蜱类主要栖息地如草地、树林等环境中长时间坐卧。如需进入此类地区,应注意做好个人防护,提倡穿长袖衣服;不要穿凉鞋;扎紧裤腿或把裤腿塞进袜子或鞋子里;穿浅色衣服可便于查找有无蜱爬上;针织衣物表面尽量光滑,这样蜱不易粘附;每天的旅游活动结束后,旅游者还要仔细检查他们的身体和衣物,看是否有蜱叮入或爬上,发现蜱后立即清除。必需在野外作业或露营时,衣服和帐篷等露营装备可用杀虫剂浸泡,如氯菊酯、含DEET的驱避剂等。

值得指出的是,在发热伴血小板减少综合征患者的尿液、粪便、唾液中检出发热伴血小板减少综合征病毒,密切接触患者血液、排泄物、分泌物等可导致感染。家人特别是陪护的家属要注意自我保护,接触患者时注意带防护设施,避免接触病人的血液体液或呕吐物等,因为,除了蜱虫叮咬可以感染病毒发病以外,正常人也可以通过接触病人的血液、体液、分泌物或呕吐物而感染,近年来,我们医院已经陆续发现并确诊了多例家人照顾病人而感染的的实例。因此,和其它通过虫媒传播的疾病不一样,发热伴血小板减少综合征病毒可以人传人,了解这一点非常的重要,特别对已经患病者的家人来讲,需要提高警惕,防止照顾病人而感染发病。

(四)蜱虫咬伤后如何紧急处理?

蜱常附着在人体的头皮、腰部、腋窝、腹股沟及脚踝下方等部位,一旦发现有蜱已叮咬、钻入皮肤,可用酒精涂在蜱身上,使蜱头部放松或死亡,再用尖头镊子取出蜱,或用烟头、香头轻轻烫蜱露在体外的部分,使其头部自行慢慢退出。烫蜱时要注意安全,不要生拉硬拽,以免拽伤皮肤,或将蜱的头部留在皮肤内。取出后,再用碘酒或酒精做局部消毒处理,并随时观察身体状况,如出现发热、叮咬部位发炎破溃及红斑等症状,要及时就诊,诊断是否患上蜱传疾病,避免错过最佳治疗时机。即使未发现被蜱叮咬,从疫区旅行回来的人员也应随时观察身体状况,如出现发热等症状,应对疫区的蜱传疾病保持警惕。

发现蜱虫时,无论是在人体或动物体表,还是游离在墙面、地面,千万不要用手直接接触,甚至挤破,要用镊子或其他工具夹取然后烧死;如不慎皮肤接触蜱虫,尤其是蜱虫挤破后的流出物,要进行消毒。

特别提醒,如果有蜱虫叮咬史或野外活动史者,一旦出现发热等疑似症状或体征,应及早就医,并应该告知医生相关暴露史。

(六)相关研究与探索

据统计,2010年至2017年,南京鼓楼医院感染科共收治了约160例左右发热伴血小板减少综合征患者,在相关科室的共同努力下,成功地救治了众多危重患者。但由于这是一个新发的传染病,目前并没有成熟和完整的诊疗方案。在感染科江苏省医学创新团队吴超教授的带领下,团队人员对发热伴血小板减少综合征的发病机制、临床预后、传播途径、免疫特征等方面进行了积极的研究与探索:

1、构建早期临床预警模型

利用患者入院时的三个指标(年龄、尿素氮和活化部分凝血活酶时间)制定了一个可行性强、客观的临床预警评分模型。这个评分系统不仅能帮助临床医生客观地预测患者的临床结局,而且能更好地指导临床治疗。该研究在热带医学排名第一的国际杂志《PLOS Neglected Tropical Diseases》上发表。同时,根据疾病的进程、临床表现及实验室检查的特征进行了死亡相关因素的分析,结果也在《中华传染病杂志》发表。

2、人和人二代传播病例的分析

分析了我院发现新布尼亚病毒人和人二代传播病例的分析,我们在医院感染控制领域的老牌杂志《Infection control and hospital epidemiology》上首次报道了医护人员由于针刺感染新布尼亚病毒的病例,这提示医护工作者及患者家属在照顾患者的同时也要注意自身的防护工作。与此同时,通过我院的多个二代感染患者病例分析发现,二代患者的病情通常较轻、病毒载量较低、临床预后较好。我们这项研究近期在《Infectious disease》杂志上发表。

3、积极探索新型免疫治疗策略

由于目前临床上并没有针对新布尼亚病毒的特异性药物,患者死亡率较高。我们发现,结局死亡和病情危重的患者通常无法产生病毒特异性抗体或抗体滴度较低,体内病毒载量高;提示病毒特异性抗体可能在疾病进程中起着重要的保护作用。针对这个发现,我们正在研发具有保护作用的治疗性单克隆抗体,这将有望作为发热伴血小板减少重症患者的潜在免疫治疗方法。

(仅供参考)